リストをお探しの皆様、リスト探しの基準について、何か基準はおありでしょうか。 リスト費用は、単価の高低ではなく「目的」と「施策」によって評価すべきもの。 CV(コンバージョン)を基準に、“割安かどうか”を見極める視点を、実例とともに解説します。

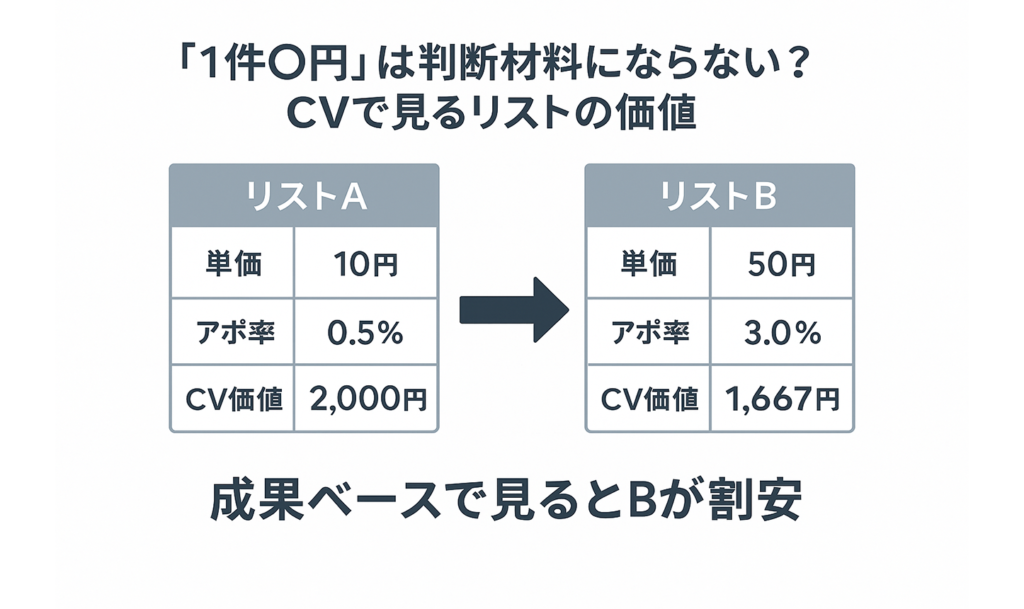

「1件○円」は判断材料にならない?CVで見るリストの価値

「このリスト、ちょっと高くない?」 ──そう感じたことはありませんか? たしかに、1件あたりの単価が50円と聞くと、一見“高そう”に見えるかもしれません。 ですが、リストの本当の価値は「何件で1CV(例:アポ、資料請求等)に繋がるか」で判断すべきです。 たとえばアポ獲得をゴールとするテレアポ施策で考えてみましょう。 ・リストA:単価10円 × アポ率0.5% → アポ1件当たりのリスト費用 2,000円 ・リストB:単価50円 × アポ率3.0% → アポ1件当たりのリスト費用約 1,667円 この場合、リストBのほうが成果に対して割安ですよね。

「1件いくらか」ではなく、「1成果あたり、いくらか」。 CV(施策の目的地点)を基準に、リストの価値を考えることが大切です。

テストマーケは精度重視。“何が刺さったか”を検証するためのリスト

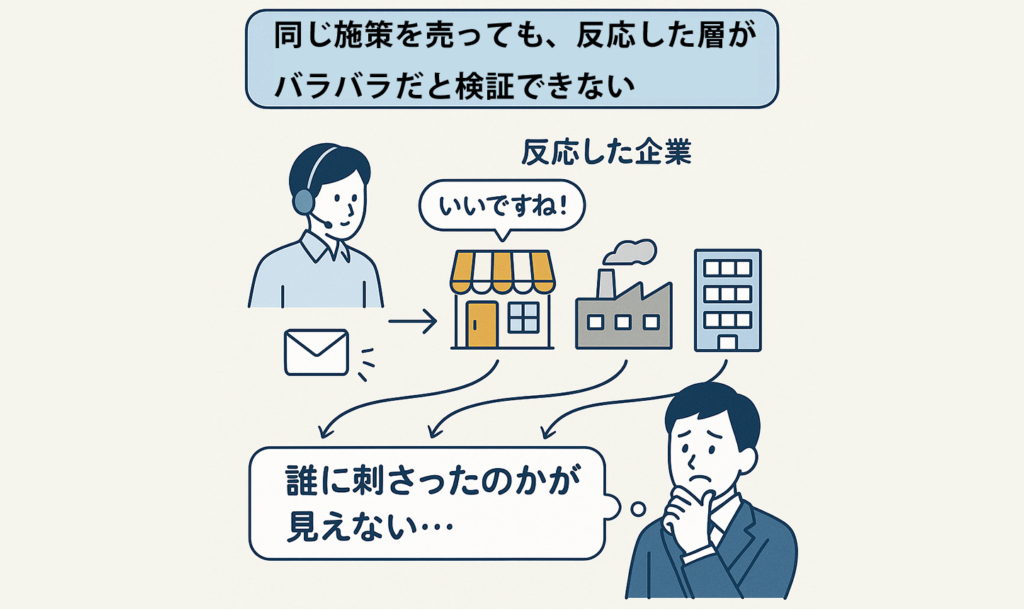

「まずは反応を見たい」──テスト段階でよくあるニーズです。 ただし、この段階こそ“リストの精度”が問われます。 というのも、属性が見えないまま反応を集めても「何が良かったのか」がわからないからです。

たとえば、業種も規模もバラバラなリストで送って反応が返ってきたとしましょう。 それは「どの属性に刺さったのか」がわかりません。 これでは次の施策に活かしようがありませんよね。 そこで有効なのが、属性ごとの傾向がつかめる構造のリストです。 「この業種・この従業員規模では反応がよかった」などの仮説が立てられれば、次回以降の施策設計が大きく変わります。

精度の裏付けは「成約ログ」にある?主観×AIのハイブリッド

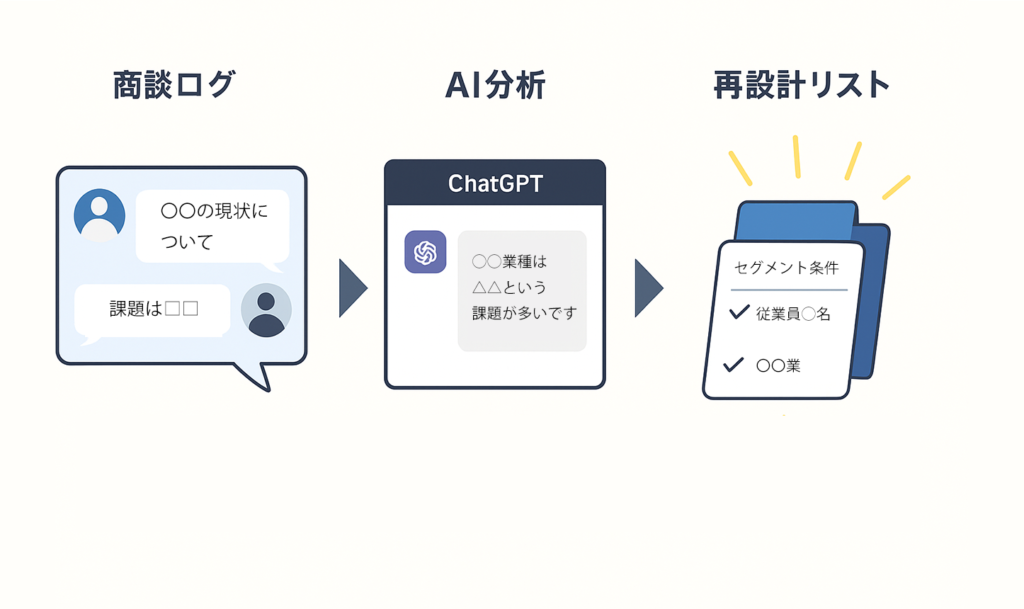

リストの良し悪しは、「使ってみた結果」から逆算して見えてくることも多いです。 たとえば、「この業種にはよく刺さった」「こういう訴求が響いた」といった商談現場の肌感覚。 これは非常に貴重なインサイトですが、一方で属人化しやすいリスクもあります。 そこで、主観にAIを掛け合わせた“準定量データ”として活用することをおすすめします。 ・SFAやCRMに残った成約ログ ・商談メモに頻出するキーワード ・よく出てくる業界・課題・ペルソナ属性 こうした要素をLLMなどで横断的に分析すれば、リスト選定の設計指標として再利用できるのです。

なお、ここで触れたような「商談ログの横断分析」や「成約傾向の可視化」については、NetRealでも社内業務にAI(LLM)を組み込む取り組みを行っています。 実際に、CSVやSFAログを用いた傾向抽出や、社内向けGPTによる要素分解なども一部実装しており、こうしたナレッジを応用した“データを活かす営業支援”もご相談可能です。 「うちの成約傾向ってAIで分析できるのかな?」 そんなご相談もお気軽にどうぞ。

「新規」と「既存」で考え方は変わる。再現性が問われるのはどっち?

すべての施策に「高精度のリスト」が必要かというと、そうではありません。 新規開拓フェーズ → とにかく数を撒いて反応を取る 既存横展開フェーズ → ABMで精度高く設計する このように、フェーズごとにリストの“量と質”のバランスを変えることが重要です。 とくにABM(アカウントベースドマーケティング)では、過去の受注傾向からのセグメント設計や、類似業種の横展開が前提となります。 つまり、既存顧客情報を活用して「狙うべきリスト」を設計することが再現性につながるというわけです。

費用ではなく“検証精度”で選ぶリストの時代へ

最後にもう一度、リスト費用の本質に立ち返りましょう。 リストは「1件いくらか」ではなく、「このリストを使って何が検証できるか」で評価する時代に入っています。 特にテスト施策の段階では、 費用対効果だけでなく、“学びの多さ”や“分析のしやすさ”が成果に直結します。 リストを「情報の土台」として捉えなおし、CVと検証効率の両面から価値を判断していきましょう。 NetReal+では、業種・地域・従業員規模などでセグメント可能な法人リストをご用意しています。 「この業種にアプローチしたい」「同業他社の導入事例を広げたい」など、目的に合わせたご相談も承っております。 リストのご相談はこちらからお気軽にどうぞ。